近日,江西科技师范大学化学学部周卫强课题组在化学化工领域顶级刊物《Chemical Engineering Journal》上发表了题为“Advanced oxygen-vacancy NiO/NiCo-LDH heterojunction and La-doped Bi2O3 nanosheets constructing ultra-high energy supercapacitor”的研究成果。

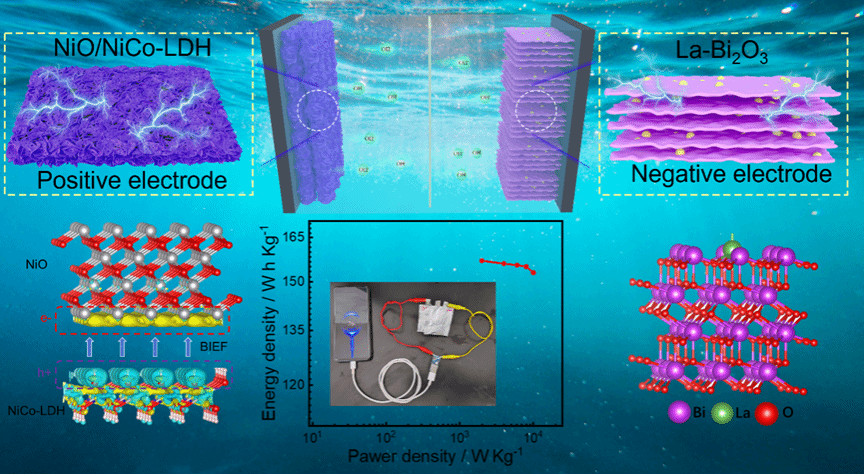

超级电容器能量密度偏低是制约其发展的关键瓶颈之一,其性能在很大程度上取决于电极材料的选择。因此,通过合理选型、结构设计与性能匹配构建具有高性能的超级电容器电极材料是提升器件整体性能的关键。本研究通过原位水热法结合电沉积技术,成功构建出一种具有内置电场(BIEF)和丰富氧空位的特异性梯度化NiO/NiCo-LDH异质结纳米片阵列阴极材料。该BIEF结构可显著增强界面电荷分离效率,高浓度氧空位则有助于调控电子结构、提升本征导电性,促进表面/近表面氧化还原反应动力学。二者协同作用下,NiO/NiCo-LDH异质结展现出优异的电化学活性:不仅显著加速了OH⁻离子的吸附与传输过程,更实现了高达1304 C g⁻¹(相当于2608 F g⁻¹)的比电容。

为更好匹配阴极材料的性能,本研究通过水热法同步开发了一种富含氧空位的La掺Bi₂O₃纳米片阳极材料(La-Bi₂O₃)。La³⁺的引入不仅诱导Bi₂O₃微观形貌由传统纳米颗粒转变为具有更大比表面积的超薄纳米片结构,大幅提升离子扩散效率;更重要的是,La掺杂精确调控了晶格中氧空位的浓度与分布,显著降低了带隙并增强了载流子迁移率。上述多重效应共同促进了快速可逆的法拉第氧化还原反应,使La-Bi₂O₃负极在碱性电解液中表现出高达1261.8 C g⁻¹(即1418 F g⁻¹)的优异比电容及出色的循环稳定性。

基于NiO/NiCo-LDH与La-Bi₂O₃组装的非对称超级电容器,在高功率密度(>10 kW kg⁻¹)条件下,依然能够输出高达153 Wh kg⁻¹的超高能量密度,远超当前大多数报道的水系超级电容器体系。此外,该器件还展现出卓越的倍率性能及循环稳定性。研究团队还将该体系拓展至柔性软包电池原型器件的构建,实际性能测试结果表明其在弯曲、折叠等机械变形条件下仍能稳定输出电能,充分验证了该材料体系在高能量密度柔性储能器件中的巨大应用潜力。本研究不仅为解决超级电容器能量密度低的根本难题提供了新思路,也为高性能全固态及柔性储能系统的开发奠定了坚实的材料基础与理论支撑。

图1:NiO/NiCo-LDH与La-Bi2O3结构示意图及软包不对称超级电容器性能展示

本论文第一作者为化学化工学院2022级研究生黄子安,通讯作者为化学化工学院周卫强教授。该研究得到国家自然科学基金(52174278,52462014)、江西省自然科学基金(20212ACB204005)、江西科技师范大学博士启动基金(2022BSD09)等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.167005